清明,是二十四节气之一

正值“仲春”与“暮春”之间

春光明媚,春和景明

莺飞草长,娇蕊争芳

风轻雨润,天朗气清

入眼尽是春意盎然

处处给人清新明朗之感

“清明”也由此得名

(一)清明起源

清明节,又称踏青节、三月节,源自中国古代的寒食节与上巳节。据《岁时百问》记载:“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。”它不仅是二十四节气之一,更是中华民族祭奠先祖、缅怀英烈的重要节日。

(二)清明习俗

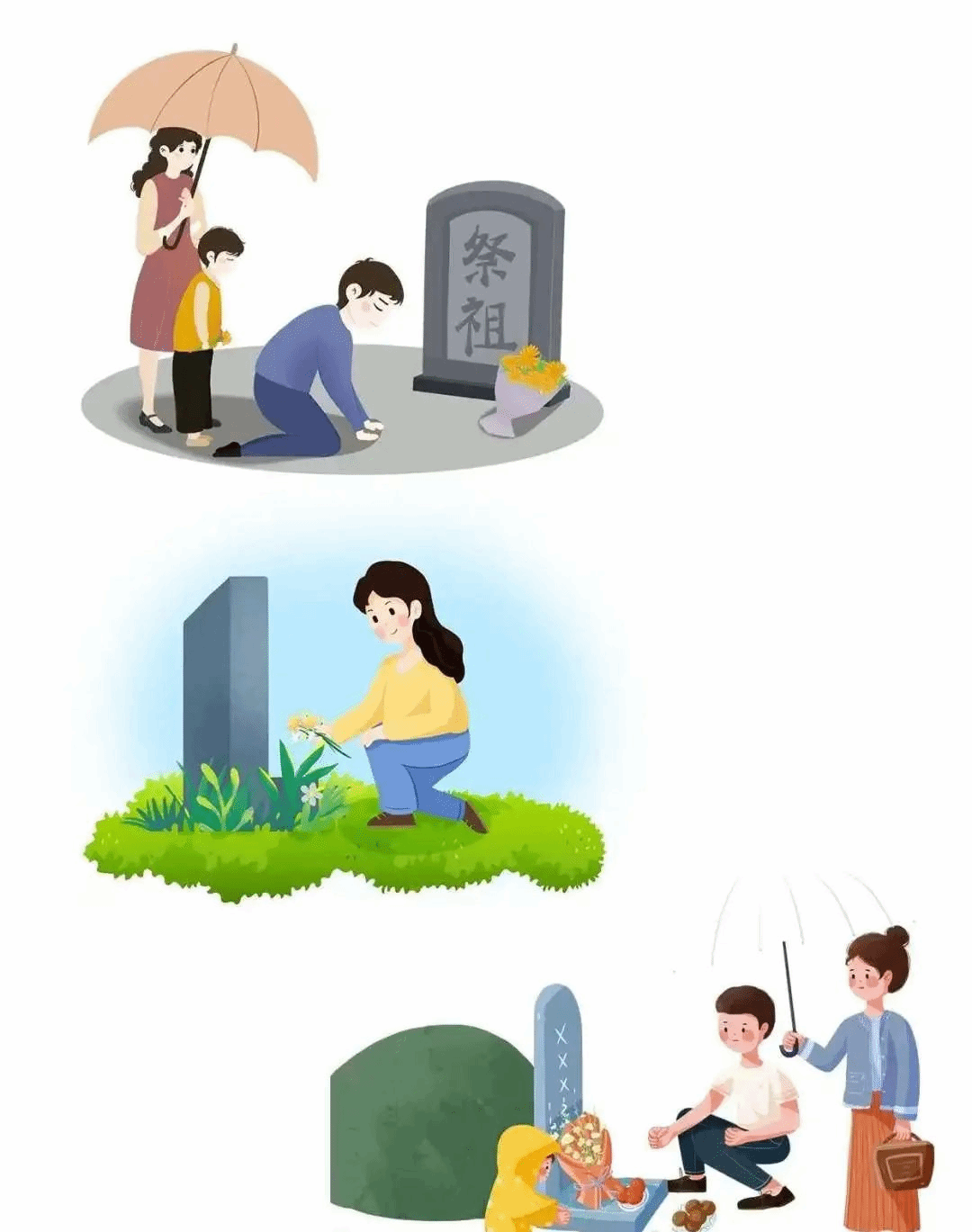

1、祭祀扫墓

清明扫墓,即为“墓祭”,谓之对祖先的“思时之敬”,祭扫祖先是对先人的缅怀方式,其习俗由来久远。

2、踏青赏春

清明时节,正是踏青赏春的好时候。自然风景区、植物园、郊外田园等都是踏青的好去处。在这些地方,人们可以欣赏大自然的美景,感受春天的气息,体验农耕生活,享受悠闲的时光。踏青不仅是一种休闲娱乐方式,更是一种与自然和谐相处的生活态度。

3、传统美食

清明节的食俗中还有一道不可或缺的传统美食——青团。青团的制作工艺独特,通常将绿色植物浆汁揉入糯米粉团,再包入各种甜咸馅料,上蒸笼蒸熟。出笼时,青团色泽透亮,带着淡淡的艾草香味,吃起来口感又糯又软。

(三)清明诗歌

一、

梨花风起正清明,游子寻春半出城。

日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

——《苏堤清明即事》

二、

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

——《清明》

三、

芳原绿野恣行事,春入遥山碧四周;

兴逐乱红穿柳巷,固因流水坐苔矶;

莫辞盏酒十分醉,只恐风花一片飞;

况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

——《郊行即事》

(四)清明文化意义

清明节兼具自然与人文两大内涵,既是表征万物“吐故纳新”的节气,也是礼敬祖先、慎终追远的传统节日。它传承着中华民族数千年的孝道与亲情,人们在此时祭扫祖坟、缅怀先烈,感恩先辈的奉献,凝聚家族与民族的向心力;同时,清明正值春光正好,人们踏青赏春、亲近自然,体现出古人顺应天时、天人合一的智慧,在追思与赏春中,实现了精神的传承与身心的滋养 ,延续着民族的文化基因与情感脉络;此外清明节融合了寒食节、上巳节等历史传统,传承了中华民族的忠义精神与家族观念,并在现代社会中逐渐演变为倡导环保、文明祭祀和弘扬爱国主义的重要节日,成为一个兼具历史传承与现代意义的综合性文化载体。