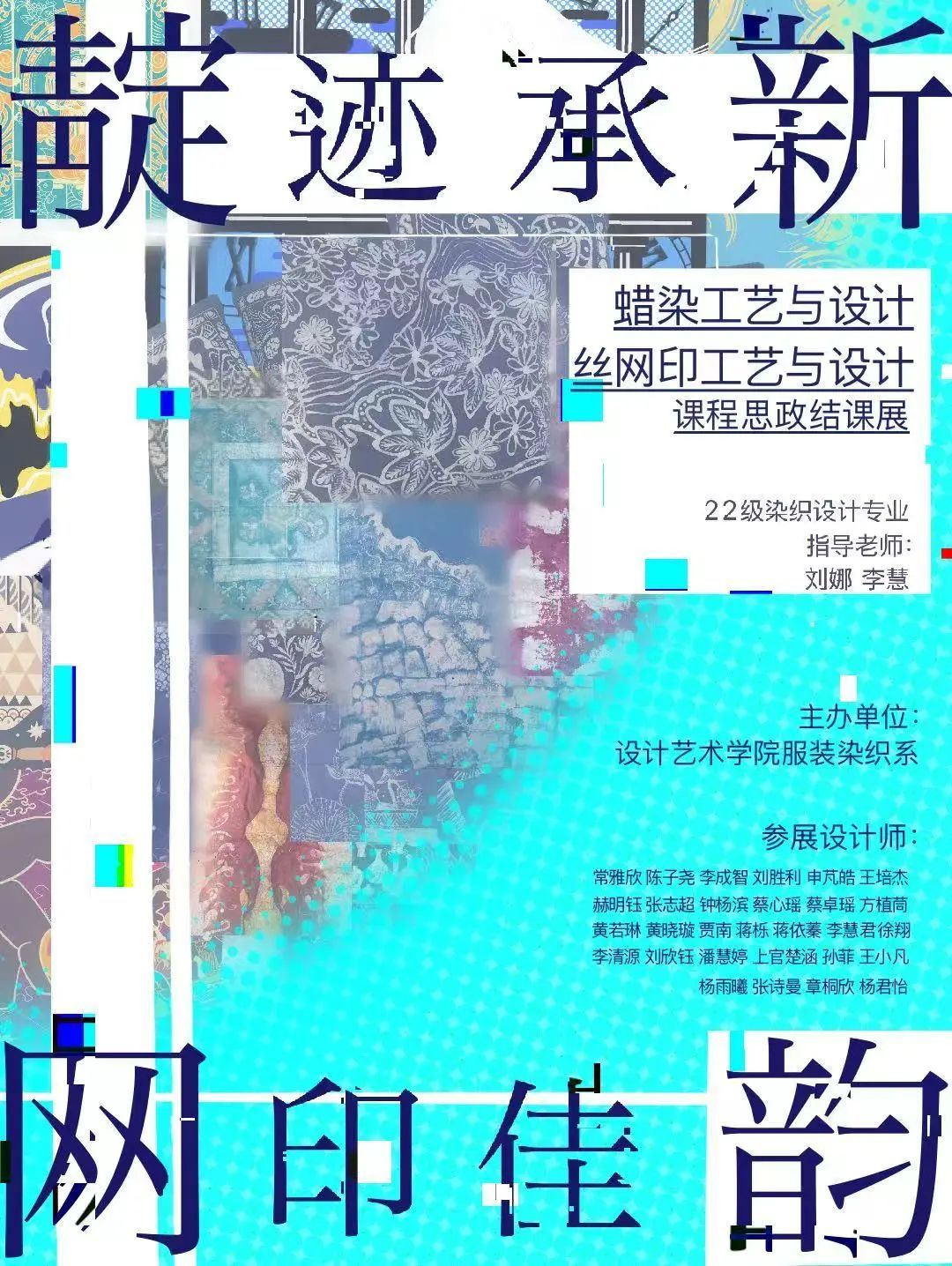

靛迹承新 网印佳韵

《蜡染工艺与设计》《丝网印工艺与设计》 课程思政结课展

前言

为深入学习贯彻习近平文化思想,坚定文化自信、传承弘扬中华优秀传统文化,我院服装染织系举办了以“靛迹承新 网印佳韵”为主题的《蜡染工艺与设计》《丝网印工艺与设计》课程思政建设汇报展。

蜡染课程,为期三周。从对传统蜡染作品的临摹,到“二十四节气”主题创作,再到结合比赛的设计实践,我们都在试图传递给学生一种蜡染设计方法的探索与建立的思路。在临摹中感受传统工艺精深的同时,体验匠人的乐趣。在主题创作中,了解中国传统文化同时,尝试图画与蜡染工艺的转换。在有针对性设计实践中,探索当代蜡染语言表达的多种可能性。

本次丝网印工艺与设计课程通过主题设计“我的梦”和“我的家乡,我的方言”,不仅完成了教学层面的传授技法和培养设计思维,鼓励学生尝试人工智能辅助纹样设计,更是意在让同学们在学习和制作的过程中树立“设计服务大众”“设计助力文旅发展”和“在设计中传承中华优秀传统文化”的意识,最终完成育人环节。丝网印的“印”是设计与工艺,也是时尚与现代审美的“In”,还是在手工印制中输入人工智能辅助设计的“In”。

在此,邀您共赴这场工艺与思政交融的艺术之约,见证传统染织工艺在青春创意里的新表达,感受设计赋能文化传承的生动实践,让我们一起在靛蓝与网印的交织中,体悟中华优秀传统文化的当代传承力量!

课程展览现场

《蜡染工艺与设计》课程 优秀作业节选

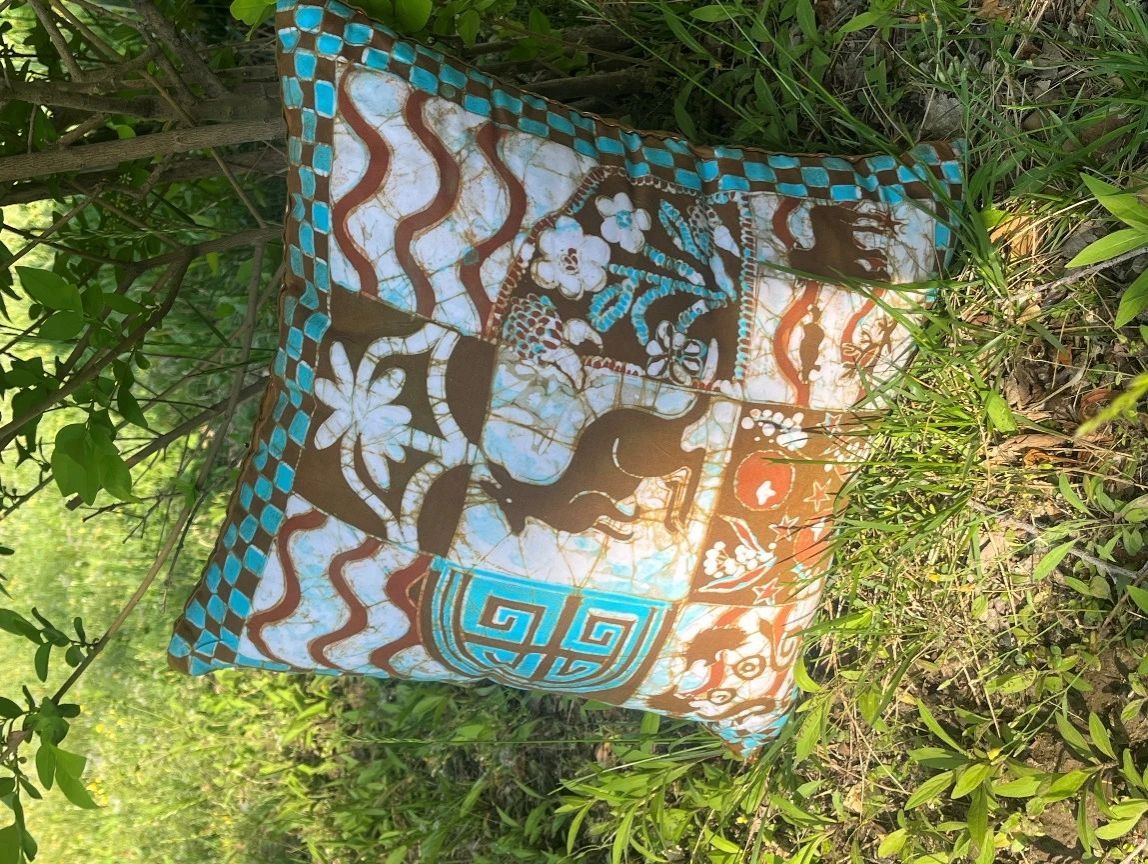

潘慧婷《澳韵幻萃》

创作说明:聚焦澳大利亚市场,挖掘其“自然生态+原住民文化”双核心符号——袋鼠象征国宝生命力,棕榈呼应热带地貌,原住民几何纹承载千年文化基因,以拼贴重组诠释澳式复合美学。分块布局构建视觉秩序,袋鼠为动态焦点,棕榈舒展营造生态氛围,几何纹以对称结构强化文化标识,通过蜡染底纹的统一裂纹,串联碎片化元素。大地棕(萃取内陆红土、沙漠肌理)、海洋蓝(呼应环海地缘)、米白(模拟阳光漫射的建筑/沙滩),三色交织还原澳洲“陆-海-光”的空间层次。采用传统蜡液防染,刻意控制蜡层厚薄与冷凝速度,催生出自然冰裂纹理。

蒋栎 《知更鸟》

创作说明:鸟类主题抱枕,以知更鸟为设计,深紫底色点缀小鸟剪影图案,灵动可爱。立体布贴仿飞鸟姿态,阳光绿意间生机盎然。柔软舒适,点亮户外或家居空间。

黄晓璇 《澳境生灵》

创作说明:以澳大利亚独特生态为灵感,借传统蜡染工艺,呈现本土生灵意趣。红色抱枕绘考拉,憨态攀于澳洲特有的桉树林间,橘红主色调呼应其温暖形象,传递悠闲自然氛围;蓝色抱枕刻画针鼹,在蓝调丛林场景里,展现澳洲野生生灵的神秘灵动。将地域符号与非遗技艺融合,为家居添自然野趣,也向世界诉说澳大利亚本土生态之美,是文化交流与生活美学的巧妙碰撞。

王小凡 《毛利图腾绮梦》

创作说明:此作品以新西兰地域图腾为核心与蓝本,运用丝网印工艺,将毛利人极具代表性的提基(TIKI)图腾、螺旋形“科鲁”(Koru)纹样,与几维鸟等标志性生物、人物、飞鸟、植物等元素巧妙融合,搭配传统纹样边框,既呈现新西兰独特的生态与文化,又强化传统符号辨识度。图案中提基与“科鲁”象征守护、力量与新生,承载着当地族群对自然的敬畏、生活的理解与哲学,表达对当地自然生态的珍视。作品以象征海洋的靛蓝为主色调,既彰显毛利文化的神秘厚重,又贴合当代审美,是新西兰本土文化的视觉缩影,深刻彰显对生物多样性的守护、对原住民文化传承的重视。其旨在以艺术为桥梁,传递尊重多元文化、守护本土历史的价值,促进跨文化交流中对文化根脉的认同与传承,让观者透过图腾与艺术化呈现,深刻感知新西兰人与自然共生的智慧与理念。

常雅欣 《纹样临摹》

创作说明:作品纹样主体对苗族蜡染中凤鸟纹、植物纹进行了临摹,并结合(参考了细碎蛋壳纹理)冰裂纹进行主观创意加工,达到丰富画面层次效果的同时也增加了现代审美趣味。

常雅欣 《奥陶纪》

创作说明:创作主要灵感来源于自地球诞生以来不同地质时代更迭变化的思考,自地球生命体产生以来,每个时代都有一群独特的生命作为“时代传奇”的代表,它们或早已淹没在漫长的地质演变中,或以“活化石”的形式与现在的人类进行跨时空对话。我认为随着人类社会高速发展,“人与自然命运共同体”的理念越发重要。无论它们是否还存在,都有必要更多地曝光在人们的视野中,在人类艺术的创作创新中以独特的方式达到“重生”甚至“再进化”的目的,产生属于整个地球文明独有的文化意义。本作以生物多样性伊始的奥陶纪为主题,以中国传统蜡染为艺术载体进行初步尝试,以在后续创作形式当代化,产品化创作中继续探索。

徐翔 《雨水·新生》

创作说明:本作品《雨水·新生》以传统蜡染技艺为载体,描绘雨水时节万物复苏的生机景象。画面中,破土的新芽、舒展的藤蔓竞相生长,呈现出蓬勃的生命力。运用蜡染特有的冰纹肌理模拟雨滴,或晶莹坠落,或晕染成痕,与植物形态相互交织,赋予画面灵动的韵律感。作品以蜡染质朴而独特的艺术语言,传递自然时序更迭中生生不息的永恒主题,唤醒人们对节气文化与自然生命力的感知与珍视,让传统工艺在新时代语境下焕发新生。

《丝网印工艺与设计》课程 优秀作业节选

22级染织设计专业全体同学共创 《我的家乡 我的方言》

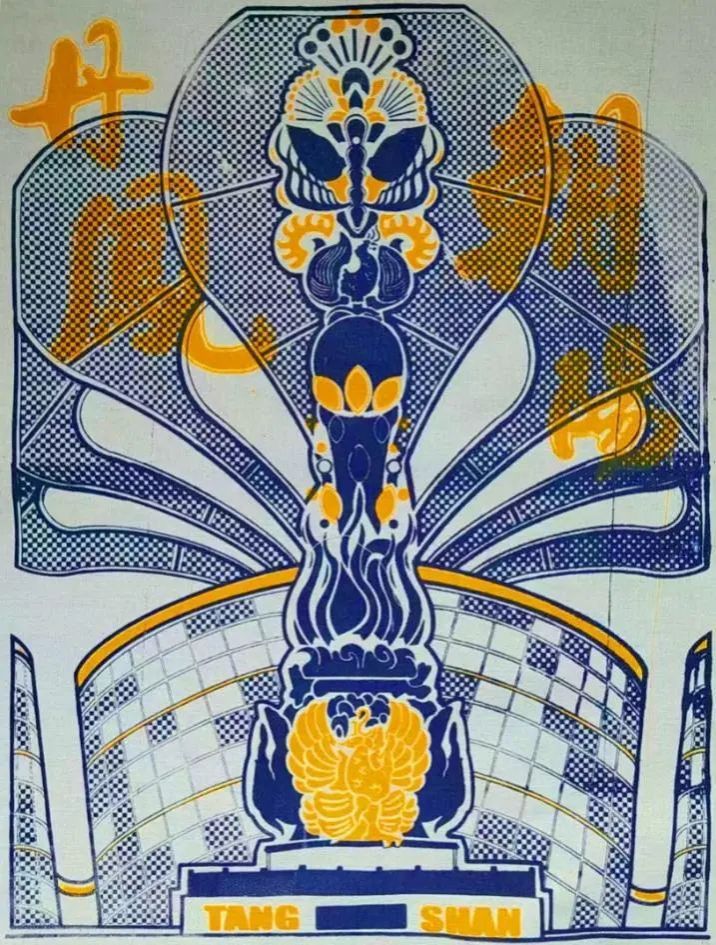

常雅欣《丹凤朝阳·丝网印刷》

创作说明:本作是集体丝网印刷系列创作《我的家乡,我的方言》的其中之一,我采取我的家乡、北方钢铁之都、北方瓷都、全国文明城市、河北首座万亿之城、凤凰涅槃的英雄城市唐山为主题。图案的主要内容是唐山南湖丹凤朝阳广场(“丹凤朝阳”雕塑、唐山城规展览馆以及凤尾雕塑)的重构表现,并用对比色强调了其中的文字和凤凰元素,以及在其底部标以“TANGSHAN”拼音字样。创作结合新兴的“套版邮戳”流行画面风格,使我体验到在创作、制版、印刷过程中亲自为家乡“集邮打call”的自豪感和认同感。同时让丝网印刷创作成为宣传家乡故事和文化、促进家乡文旅的又一有力方式。

徐翔《啤香俚语,瓶载乡音》

创作说明:本作品以青岛为核心,将青岛最具代表性的青岛啤酒与本土方言巧妙融合。五瓶啤酒的轮廓不仅是青岛城市味觉符号的凝练,更是连接地域文化与情感记忆的纽带。啤酒瓶身承载的五句青岛方言,如流动的城市密码,带着海风咸涩与市井烟火气,讲述着老青岛人的生活智慧与幽默情怀。作品试图通过味觉符号与语言符号的碰撞,唤起人们对家乡的归属感,也展现青岛这座城市独特的文化基因。

王小凡《津味食韵》

创作说明:本丝网印作品以天津传统美食为核心,巧妙融合麻花、狗不理包子、糕干和面茶等特色元素,并辅以祥云、圆月等传统意象。色彩上,以明黄色为基底,粉、棕等暖色调勾勒美食轮廓,营造出温馨诱人的食欲氛围。构图匠心独具,借祥云之势串联各元素,打破常规布局,注入现代艺术张力。它不仅展现出美食本身,更挖掘其背后承载的工艺与习俗,彰显地方文化的独特性,呼吁文化传承,强化文化自信。作品力图将天津美食打造为一张生动的文化软名片,通过强烈的视觉呈现放大其吸引力,推动美食+文旅深度融合,为地方经济发展注入新活力。

张志超《厝影》

创作说明:设计灵感来源于对“厝”字体设计进行图案化表达,“厝”与“错”同音因此给作品增添上一层神秘虚幻的感受,结合闽南地区错落排列或规则排列的古厝进行图案的重构与排列。古厝在闽南地区是个十分普遍的建筑,由单座或集群式建成,因此创作由单座集群与多座集群两个系列作品组合而成,作品整体为黑色调其间透出多彩斑斓的色彩效果,其体现的是古厝在作者的人生经历中是个过去式同时也是饱含情感回忆的影子。通过对“厝”字的半包围结构进行解构并将其图案化,古厝还分金木水火土形,所以 通过随机属性的排列组合能够使作品内容更加丰富,通过不同的组合、自然随机的色彩以及色彩勾勒与边缘轮廓准确度的自然变化,使的作品更具现实意味。整体构造出作者对于“厝”字以及对闽南古厝的回忆与感情色彩,时过境迁的变化使得古厝的变化也体现出厝的灵魂与魅力。

赫明钰《哏都》

创作说明:这幅丝网印作品聚焦天津之眼 。以鲜明色彩勾勒标志性摩天轮,蓝底衬出主体醒目,黄、白构建建筑轮廓,搭配红绿等色丰富画面。通过丝网印独特工艺,将城市地标以平面化、装饰性风格呈现,既保留天津之眼辨识度,又借色彩碰撞与简洁造型,传递天津地域特色与浪漫氛围,是传统工艺与城市符号的创意融合。

结语

此次展览聚焦蜡染与丝网印工艺设计,是专业教学融入思政教育、以艺术实践传承文化根脉的生动呈现。它不仅展现了传统蜡染与丝网印工艺在当代设计语境下的创新魅力,更体现了青年学子在思政教育的浸润下,以设计为笔、以文化为墨,积极践行文化传承使命的担当。希望通过本次展览,能让更多人感受到传统染织工艺的传承与创新,感受设计赋能文化传承的无限活力,共同为坚定文化自信、弘扬中华优秀传统文化贡献力量。